bis 25.10. | #4784ARTatBerlin | Galerie Max Hetzler (Potsdamer Straße 77-87) zeigt ab Freitag, 5. September 2025 die Doppelausstellung „Dialogue“ der Künstler Hans Josephsohn und Günther Förg.

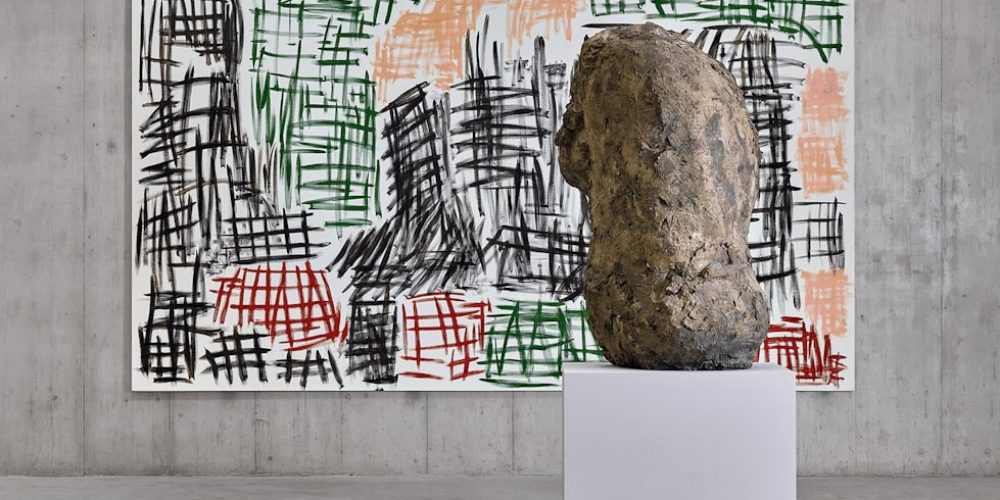

In dieser ersten Doppelausstellung der beiden Künstler Hans Josephsohn and Günther Förg sind Skulpturen Josephsohns mit ihren haptischen Oberflächen den Gitterbildern Förgs aus den 1990er Jahren gegenübergestellt. Im oberen Stockwerk sind zusätzlich Reliefs beider Künstler aus verschiedenen Jahrzehnten zu sehen.

Hans Josephsohn und Günther Förg entstammten unterschiedlichen Generationen und sind sich persönlich nicht oft begegnet. Seit Ende der 1990er Jahre kannte Förg jedoch die Skulpturen Josephsohns und setzte sich intellektuell mit der Arbeit des Bildhauers auseinander. Grundsätzlich immer sehr interessiert an dem, was andere Künstler taten und dachten, faszinierte ihn insbesondere die Materialität von Josephsohns Arbeiten. Durch seine Vermittlung wurde später auch Rudi Fuchs, der damalige Direktor des Stedelijk, auf das Werk Josephsohns aufmerksam, was zu der Einzelausstellung Josephsohns in Amsterdam im Jahr 2002 führte. Im Gegensatz zu Förgs regem Interesse an seinen Zeitgenossen war Hans Josephsohn solitär in seiner Arbeitsweise und bezog sich nicht auf andere Künstler.

Hans Josephsohns Werk ist geprägt von seiner Faszination für Masse und Form im Raum, die er anhand spezifischer und stets wiederkehrender Formen im Laufe der sechs Jahrzehnte seines bildhauerischen Schaffens immer wieder neu austarierte. Seit den 1960er Jahren suchte der Künstler das Volumen und die Form seiner Figuren zu steigern, indem er mit schnelltrocknendem Gips arbeitete, den er dann in Messing oder Bronze gießen ließ. Spuren seiner Suche nach dem perfekten Ausdruck durch die Form lassen sich in den Zugaben und Abnahmen von Material und in den Abdrücken seiner Finger auf den fertigen Werken erkennen. Die Skulpturen zeichnen sich durch eine dringende körperliche Materialität aus, die die Unmittelbarkeit der Technik mit einer Ästhetik der Zeitlosigkeit verbindet, um die „réalité vivante“ (lebendige Realität) zu erfassen. In der Arbeit vom Modell entstanden individuelle Halbfiguren, wie die in der Ausstellung gezeigten Werke, die zwischen 1995 bis 2002 entstanden. Teilweise namentlich benannt, wie Untitled (Lola), 1996 oder Untitled (Madeleine), 2000, muss ihre Portraithaftigkeit aus der Unschärfe der Formen im Betrachten begriffen werden.

Förgs Interesse an Josephsohns Skulpturen bezog sich auf deren Materialität ebenso wie auf die ihnen zugrunde liegende Kompromisslosigkeit in der Gestaltwerdung. Als er dem Werk des anderen Künstlers begegnete, hatte er begonnen an den flimmernden Rastern der in der Literatur als „Gitterbilder“ bekannten Gemälden zu arbeiten. Die Nähe zwischen Malerei und Dreidimensionalität, die Förg immer wieder beschäftigte, wird in den luftig-aufgelösten Strukturen der Raster offensichtlich. Beeinflusst war er dabei unter anderem von dem norwegischen Maler Edvard Munch (1863 – 1944) und dessen Umgang mit nicht-figuralen Elementen und Farbflächen. Die malerische Behandlung der Leinwand, die geschichteten Linien gleicher Farben, und in die unorthodoxe Art und Weise, in der sich die Unterscheidung zwischen negativem und positivem Raum aufzulösen droht, zeichnen diese Werke aus. Das Grün-Schwarz-Blau schraffierte Untitled, 1995 verwebt in dichtem Muster vertikale und horizontale Pinselstriche und formt aus der Distanz ein fast textil wirkendes luftiges Ganzes. Das große Hochformat Untitled, 1996 dagegen wird durch die pastosen ockerfarbenen Raster dominiert, die nah an der Bildoberfläche den Blick in einen verborgenen grünen Hintergrund zu blockieren scheinen. Förgs vielseitige Herangehensweise an die Kunst manifestiert sich so in den hier gezeigten zweidimensionalen Werken durch subtile Anspielungen auf Strukturen und Räume jenseits der Bildebene, und hinterfragt so die Grenzen zwischen den künstlerischen Disziplinen der Architektur, Malerei und Skulptur.

Bilden im unteren Stockwerk der Ausstellung die monumentalen Skulpturen Josephsohns „das Gegengewicht unseres Körpers“, das Förg im Gespräch mit Christoph Schenker als notwendiges körperliches Entgegenkommen zu seiner Malerei beschreibt1, so sind im oberen Stockwerk der Ausstellung neben einer großen Halbfigur Ohne Titel (Ruth), 1968 und zwei Gitterbildern, die einer Klammer gleich an beiden Stirnseiten des Raumes hängen, Reliefarbeiten beider Künstler nebeneinandergestellt. Betonreliefs wie Untitled, 1990 von Günther Förg hängen zusammen mit den kleinformatigen Bronzereliefs wie Hans Josephsohns Untitled, 1965/1975. Gemeinsamkeiten werden im Dialog der Arbeiten, in ihrer Betonung von Gewicht und Präsenz offensichtlich. Im Spiel mit Oberfläche und Licht wird die Konzeption der dialogischen Ausstellung für den Betrachter spürbar.

1 G. Förg im Gespräch mit C. Schenker, 1989, zitiert aus Günther Förg: Trunk Road and Branch Roads, Ausst. Kat., Shanghai: Long Museum, 2023, S. 14

Hans Josephsohn (1920–2012) lebte und arbeitete in Zürich. Einzelausstellungen seiner Werke fanden in internationalen Institutionen statt, darunter Musée d’Art Moderne de Paris (2024-2025); MASI – Museo d’arte della Svizzera Italiana, Lugano (2020-2021); Museum zu Allerheiligen, Schaffhausen (2020); ICA Milano (2019); Museum Folkwang, Essen (2018); Yorkshire Sculpture Park, Wakefield (2013); Lismore Castle Arts (2012); MMK Museum für Moderne Kunst, Frankfurt am Main (2008); Kolumba – Kunstmuseum des Erzbistums Köln (2005); und Stedelijk Museum, Amsterdam (2002), neben anderen großen Museen. Werke von Josephsohn waren auf der 55. Biennale von Venedig (2013) prominent vertreten.

Werke von Hans Josephsohn befinden sich unter anderem in den Sammlungen des Aargauer Kunsthauses, Aarau; Kolumba – Kunstmuseum des Erzbistums Köln; Kunsthaus Zürich; Kunstmuseum St.Gallen; Museum Folkwang, Essen; Kunstmuseum Appenzell; The Metropolitan Museum of Art, New York; Musée d’Art Moderne de Paris; Museum zu Allerheiligen, Schaffhausen; MMK Museum für Moderne Kunst, Frankfurt am Main; Neue Nationalgalerie, Berlin; und dem Stedelijk Museum, Amsterdam.

Günther Förg (1952-2013) wurde in Füssen geboren und starb in Freiburg, nachdem er in Areuse (Schweiz) gelebt und gearbeitet hatte. Sein Werk wurde in zahlreichen Einzelausstellungen in internationalen Institutionen präsentiert, darunter Fondation Le Corbusier, Paris; CAC Málaga (beide 2024); Long Museum, Shanghai (2023); Palazzo Contarini Polignac, Venedig (2019); Stedelijk Museum, Amsterdam; Dallas Museum of Art (beide 2018); MEWO Kunsthalle Memmingen (2016); Deichtorhallen, Hamburg (2015); Fundación Luis Seoane, A Coruña; Museum Brandhorst, München (beide 2014); Museo Carlo Bilotti, Rom (2013); Essl Museum, Klosterneuburg (2008); Tokyo Museum of Contemporary Art; Musée d’Art Moderne de Paris (beide 1991); und Secession, Wien (1990).

Günther Förgs Werke sind Teil bedeutender öffentlicher Sammlungen, wie der des Art Institute of Chicago; The Broad, Los Angeles; Centre Pompidou, Paris; Fondation Beyeler, Basel; Hamburger Bahnhof – Museum für Gegenwart, Berlin; Kunsthaus Zürich; Moderna Museet, Stockholm; Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid; Museum Brandhorst, Munich; The Museum of Modern Art, New York; mumok, Vienna; Neue Nationalgalerie, Berlin; Saint Louis Art Museum; San Francisco Museum of Modern Art; Städel Museum, Frankfurt am Main; Stedelijk Museum, Amsterdam; Tate, London; und des Walker Art Center, Minneapolis.

Ort: Potsdamer Straße 77-87, 10785 Berlin-Tiergarten

Vernissage: Freitag, 5. September 2025, 18 – 20 Uhr

Ausstellungsdaten: Freitag, 5. September bis Samstag, 25. Oktober 2025

Bildunterschrift Titelbild: Günther Förg, Untitled, 1995, © Estate Günther Förg, Suisse / VG Bild-Kunst, Bonn 2025, Hans Josephsohn, Untitled, 1995, © Kesselhaus Josephsohn, St.Gallen, Foto: bernhardstrauss.com

Ausstellung Hans Josephsohn und Günther Förg – Galerie Max Hetzler | Contemporary Art – Zeitgenössische Kunst in Berlin – Ausstellungen Berlin Galerien – ART at Berlin